论开源知识的重要性——从Thomas Theorem 谈起

Sat Apr 12, 2025 | 4600 Words | 大约需要阅读 10 分钟 | 作者: 「开源之道」·适兕 |

引子

作为布道者,对于拥抱开源的人和组织都非常的关注,经年累月,对一些人和事(主要是指开源相关的工作)也有了经验性的累积。虽然有所不公,但是大体上可以将开展开源相关工作的人区分为:

- 认同开源、相信开源、认真努力的做开源

- 被安排做开源、半信半疑、搭个便车、不认同

无论嘴上怎么说、演讲怎么讲,最后落地的一定是具体的项目,那么仍然是不严谨的来看结果:

- 大部分时候是成功的,历史也有迹可循;

- 全部失败,甚至留下了糟糕的印象;

有的时候,不得不和第二类人进行对抗,打心眼里不想看到他们,干嘛把宝贵的时间浪费在自己不相信的事情上?他们还反过来敌视我,骂我是理想主义者。这样的局面非常的具有戏剧性。

这还让我想起来一位朋友[2],当然,已经不在开源的圈子里活跃了,他确实为他所在的公司奉献了极大的努力,可以说是鞠躬尽瘁,我们回顾他的职业履历,可以说是奠定了该公司的开源战略和执行。但是,最后仍然在 KPI 的压力下,甚至都没有和圈内的人告别,匆匆的离开了。在我的印象中,他并不认为开源是一种改变世界的能量或方法论,而是企业利用开源赚取利润的一种方式,也就是《The KeyStone Advantage》[3]里提到的“坐受其利型”组织。当没有坐享其成的利可以获得的时候,不久之后就放弃了。当他有时间真正去做开源的时候,却找不到他的身影了。

在一个价值衡量只谈钱的时代,谈论一个人对事业的追求,似乎显得不合时宜,但是我们能看到认同开源的那类人,往往内心更为富足,对待世界宽容而友好,以无限的思维接人待物。感慨之余,笔者想到了最近在《改变》一书中所提到的社会学定理:

“托马斯定理”(Thomas Theorem)

说道:

“如果人们界定某些情境为真实,其所造成的后果就是真的。”

该定理是社会学中的一个基础概念,强调了人的主观定义(信念、解释)对其后续行为和社会结果的巨大影响力,即人们对情境的定义会引导他们的行动,并最终导致该定义成为现实。换句话说,人们对某种情境的主观定义或信念,即使最初并不符合客观事实,也会通过行为和互动逐渐塑造现实,最终使这种定义成为事实。

托马斯定理在心理学和社会学研究中被广泛应用,尤其是在探讨“自我实现的预言”(self-fulfilling prophecy)时:

- 罗森塔尔效应(Rosenthal Effect):当教师对某些学生抱有更高的期望时,这些学生的表现往往会提高,从而验证了教师的预期。

- 标签化效应(Labeling Effect):当某人被贴上某种标签(如“天才”或“失败者”),这种标签会影响他人的行为和互动,最终强化该标签的现实性。

这次我们试试该定理在 OSPO 相关从业者中的应用。和我们开始的时候一样,我们谈谈哪些多年从事开源,一直在开源世界耕耘,并为企业带来收益的人,我们也会列举一些常见的误区和认知,会让事情的走向会完全按照他们的意愿所发生的那样。

关于定理,笔者想在这里冒险多讲几句,有一些影视作品,以虚构的方式非常绝妙的表达这个原理的影响,例如《盗梦空间》(Inception),通过植入的“想法”来定义现实,这种定义甚至可以改变人们的行为和决策。又如:《楚门的世界》(The Truman Show)楚门的生活被电视节目定义为“真实”,而他最终意识到这种定义是虚假的,从而打破了这种定义。社会学意义上的定义,并不是数学上或物理上的决定意义上的,它在不同的场景下表现的是不同的。更多的是一种解释性的。甚至是鼓励和倡导型的。

认知开源

开源作为一种社会现象、技术成果、组织结构等众多形态存在于我们现代的数字社会中,其中有着复杂的原理和运行逻辑,像世界上很多事情一样,将之做到尽可能让多数人受益,并非一件容易的事情,但也不是不可能,无数的历史事件的发生告诉了我们这点。

开源可以加速产品上市

市场的机会窗口并不等人,尤其是日新月异的技术,在www崛起的时代,IBM要进军企业服务市场,开发websphere套件,那么就面临着要开发新的web服务器的选择,而当时的web服务器市场已经被Microsoft和Netscape、Apache Httpd三分天下占领了。IBM 当时的选择有二:一是成立团队、招募工程师,从头开发一个,二就是从他们三家选择一家,前两者付费,后者则是如何和开源共同体合作的事宜,众所周知,IBM 最后选择了帮助Apache 用户组,成立基金会,起草许可(Apache Software License)[4]。

著名知识财产权律师Pamela Samuelson 曾撰文明确了IBM 开源拥抱开源的实用主义思想[5]:

- 拥抱Linux,可以售卖更多的硬件,以及基于Linux的专有软件;

- 开放式创新,售卖更多服务

- 将产业做的更大

当然,作为历史的后来者,我们看到的IBM 在开源的创举和战略执行[6]:

- 通过促进对开放标准的高质量开源实现的便捷访问,支持开放标准的快速采用,从而加速行业采用。我们的首要目标是鼓励开放标准的开源实现,并利用开源技术来支持我们的业务和战略目标;

- 将开源作为商业工具,保持平台开放并抓住新的商业机会。通过创造更多开放机会,我们鼓励在通常异构的环境中灵活选择并响应客户需求;

- 为了提升 IBM 的认知度,我们将 IBM 品牌与成功的开源软件项目联系起来,并与广泛的开发者建立联系,从而提升用户对 IBM 品牌的偏好。我们为与我们一些关键产品功能相关的关键开源软件项目做出贡献。商业开发者和独立开源软件开发者的共同参与,创造了协同效应,增强了开放计算“生态系统”。

开源是互联网的守门人

《大合流》的作者 Richard Baldwin 教授在其另外一部代表作:《The Globotics Upheaval》中将数字时代的特征总结了四大定律,其中一条是瓦里安定律(Varian’law)[7]:

数字组件是免费的,而数字产品是极有价值的。人们为了发财,会尝试用这些组件去创造近乎无限的组合,这样发明创新就会呈爆发式增长。

这里的瓦里安指的就是经济学家Hal Varian,也就是《信息规则》的主要作者,他对开源的理解堪称绝对的洞见,也是Google 在开源和开放数据[8]成就的背后的经济思想。

提供平台

在很多时候,笔者觉得人们忽略了 Linux 基金会的真实意义,用商业公司的眼光去衡量,肯定是谬之千里。用产业的视角去看,我们看到的是Linux旗下的项目组成的是几乎覆盖所有行业的生态,任何类型的公司,在其中都能找到自己的位置。无论是作为操作系统的内核Kernel、还是作为现代云计算调度的核心Kuberenetes,让参与进来的所有角色都能有所收获。

用著名经济学家 Carliss Baldwin 在其最新力作[9]中所总结的:

开源项目与企业之间形成了紧密的共生关系。

开拓新模式

2018年,开源可谓是相当的热点,那就是RedHat 被IBM收购,GitHub 被Microsoft 收购,被Linux基金会的执行董事 Jim Zemlin 称之为“Linus现象”,意指Linux和Git 均是Linus Torvalds 所创建。

用多样的生态的角度去看待创新,我们可以看到RedHat 找到了独特的订阅模式来平衡投入开源和服务用户之间的平衡,尽管这条路是相当的艰难[10]。免费提供代码的仓库平台,也并不是所有人都能看得懂的,但是微软对于开发者的理解确实高人一筹。我们今天再回看,方能明白开源的组合创新模式[11] [12]。

技术和组织是一件极其复杂的事情,基于互联网的协作模式——开源,以及其效应:教育、创新、扩散,让其能够为人们解决更多的问题,利用好开源本身,达成自己的目的最重要。尽管开源本身一点也不简单,需要细心和耐心去发现。

扭曲的认知

如果不能达到上述的视角,那么就会陷入一种悲观和失望的论调。

究其原因,人们认识世界,会使用一种叫做模型思维的方式来处理自身面对的问题,例如开车的时候,会切入驾驶模式。在软件的产业中,人们对于整个的价值和销售链条的认知是有限的,只知道广告宣传的多的一些模式,例如微软的软件是收费,否则就会出现盗版黑屏提示。那么对于开源的认知,往往也是道听途说,那就是不用花钱可以获得的工具。也就是错位的理解。

- 开源是一种理想主义行为,不要和现实搅合在一起;

- 开源就是产业的“搅屎棍”,破坏市场的;

- 开源是过去时,当下没有任何意义;

- 公司还搞不定了,在线的陌生人怎么可能协作?

- 开源就是做慈善的,供我们白白用的;

- 开源就是反商业的,开源了还怎么回本?

- 好不容易写的代码,为什么要让别人看?

基于错误的认知,体现在行动中就是会表现的千差万别。套用大家常用的伟大的作家托尔斯泰所说的:

成功的开源是相似的,不幸的开源却各有各的不同。

个人行为,我们就不在这里描述了,企业由于自己对开源的认知不同,而走了弯路的常见情况:

开源就是不用白不用

众所周知,使用开源是任何当今企业无法绕开的,那么持白用想法的,通常会有犯两种错误:

- 忽视合规、安全和社区回馈,最终可能引发法律风险或技术债,错过战略参与机会。会得出结论:开源是省钱的工具,但是存在风险。

- 视为“洪水猛兽”,导致过度严格的审批流程、禁止贡献、限制使用,扼杀开发者创新和积极性,使组织与行业脱节。“后果”证实了开源“确实非常危险且麻烦”。

试图一步到位

成为生态中的主导核心,上升到企业战略层面的生态建设,是开源常见的形态。 但是,开源有其自身的独特性,从软件项目的网络依赖形成,以及到开发者的社交网络来说,这不是一个可以短时间内就能达到的目标。TODO Group 理论上给出的建议是攀登开源阶梯[13]:

但是我们往往在现实中遇到的都是想从最少一级,直接升天到引领行业标准。结果其实很好预料,以失败的代价反过来抱怨开源。

反例看的太多,笔者就不想一一列举了。本文的目的也意在说明:做任何事,都需要相应的知识,然后努力,才可能有机会获得成功。

写在最后

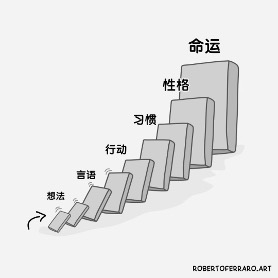

此处笔者想引用一张胜千言的图:

回到开源,唯有真实的认知到开源,理解开源的本质,方能在正确的方向上努力,然后才能有所获。如果在最初的想法上就离了大谱,那不会有什么结果的。

实际建议

构建开源项目办公室,需要相当一定的知识:

- 开源本身的知识: 开源发展到今天的历史,已经蕴含了相当的知识,许可、社区规范、治理模式、主流项目、生态趋势等。

- 企业/组织知识: 公司战略、业务模式、产品路线图、内部流程、部门墙、组织文化。

- 商业知识: 市场格局、竞争对手动态、开源商业模式、投资回报分析。

- 技术知识(宏观层面): 软件开发流程、技术栈、架构演进趋势。

记得来参加在北京举办的第三届 OSPO Summit [1],和同行交流和学习。

参考资料

- https://ospo.events/

- 典型开源生涯 https://kimi.moonshot.cn/share/cvuc2bun3mke7usd2dug

- 《共赢:商业生态系统对企业战略、创新和可持续性的影响》,马尔科·扬希蒂,罗伊·莱维恩 ,商务印书馆,2006.6

- 《Rebel Code:Linux and the Open Source Revolution》,Glyn Moody,Perseus Books Group, 2002-7

- Pamela Samuelson. 2006. IBM’s pragmatic embrace of open source. Commun. ACM 49, 10 (October 2006), 21–25. https://doi.org/10.1145/1164394.1164412

- Capeck, P.G., Frank, S.P., Gerdt, S., and Shields, D. A history of IBM’s open source involvement and strategy. IBM Systems Journal 44, 2 (2005), 249.

- https://cepr.org/voxeu/blogs-and-reviews/ai-international-economists-not-your-parents-innovation-process-part-5-5

- https://blog.google/technology/research/open-source-and-open-data/

- 《Design Rules Volume 2. How Technology Shapes Organizations》,Carliss Y. Baldwin,MIT Press,2024-12

- https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux

- 重识 GitHub https://opensourceway.community/posts/opensource_engineering/deepseek-open-path-series-1-github/

- 《信息技术经济学导论》,[美]哈尔·R·范里安、约瑟夫·法雷尔、卡尔·夏皮罗,中国人民大学出版社, 2013-7-1

- The five stages of the Open Source Program Office https://opensource.org/blog/the-five-stages-of-the-open-source-program-office

关于作者

「发现开源三部曲」(《开源之迷》,《开源之道》《开源之思》。)、《开源之史》作者,「开源之道:致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创,Linux基金会亚太区开源布道者(2022/2023年度团队主席),OSPO Group 联合发起人。

「发现开源三部曲」(《开源之迷》,《开源之道》《开源之思》。)、《开源之史》作者,「开源之道:致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创,Linux基金会亚太区开源布道者(2022/2023年度团队主席),OSPO Group 联合发起人。